座機:027-87580888

手機:18971233215

傳真:027-87580883

郵箱:didareneng@163.com

地址: 武漢市洪山區魯磨路388號中國地質大學校內(武漢)

西北地區

西北地區甘肅省定西市通渭縣姜家灘小學中深層無干擾地熱能供暖項目

文章來源:地大熱能 發布作者: 發表時間:2025-07-30 09:45:47瀏覽次數:534

一、項目基本情況

建設規模:項目建設無干擾地巖熱換熱(井)孔 2 口,地巖熱換熱孔有效深度約1250m;安裝換熱器 2 套,地巖熱機組 1臺等。項目總供熱面積 14697 ㎡,熱負荷 840.19kW,供熱建筑包括小學綜合樓、教學樓、食堂、廁所、大門、教研樓,以及附屬幼兒園綜合樓、活動樓。

建設投資:項目屬定西市通渭縣2017 年全面改薄項目。總投資金額為 444.10萬元,其中申請專項資金 95 萬元,其余 349.1萬元由當地財政支付。當地年供暖期為 5 個月,前期建設和后期運行成本約 0.9 元/㎡·月。

運行時間:項目于2019 年 11 月建設完工并投入使用。截至 2024 年 1 月,已運行 4個供暖季,正在運行第 5 個供暖季。

所在地概況:通渭縣位于甘肅省中部,定西市東側,介于東經104°57~105°38'、北緯 34°55'~35°29'之間。境內有豐富的地熱資源。項目地通渭縣平襄鎮于嚴寒 C區,年均氣溫 5.7~7.7℃。姜家灘小學地處縣城郊區,周邊沒有市政集中供熱管網。為實現冬季正常供暖,經對比研究,本工程項目利用中深層地巖熱技術供暖。

二、技術路線及工藝流程

1.負荷情況

本項目主要包括通渭縣姜家灘小學綜合樓、教學樓、食堂、廁所、大門、教研樓,以及第六幼兒園的教學樓和教研樓,總供熱面積約1.4 萬㎡,總供熱負荷 840.19kW。

從建筑氣候分區上通渭縣屬于嚴寒 C 區(1C),年均氣溫 5.7~7.7℃,建筑物內設置供暖設施,供暖末端為散熱器,各房間室內溫度滿足國家規范要求。校園工程的供暖要求與學校的作息時間密切相關,負荷變化較大,人員密集、集中,行動統一,具有明確的間歇性使用特點。本項目僅在正常學習時間供暖,即一周5 天供暖周末雙休日不供暖、節假日不供暖,且學生放學后晚上不供暖,在非供暖期間,系統達到防凍要求即可。

2.技術路線

1)技術思路

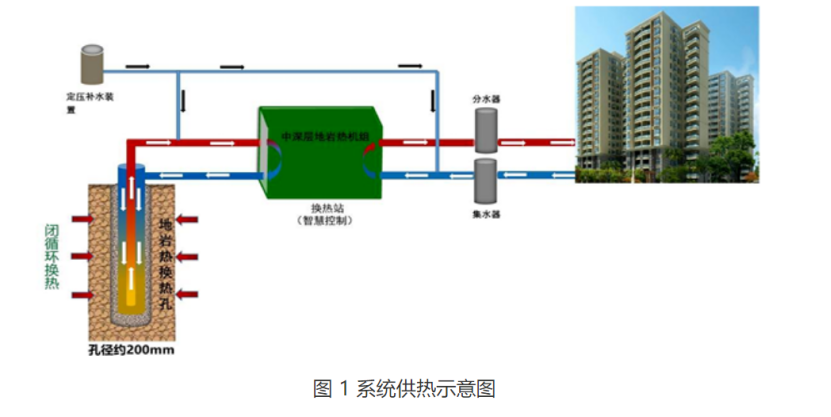

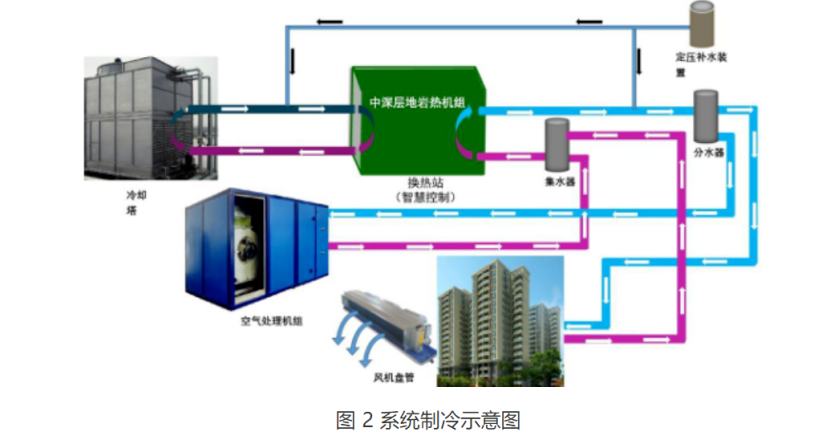

中深層無干擾地熱能供暖技術利用地層中普遍存在的地溫梯度,向地下一定深處巖層鉆孔,在鉆孔中安裝封閉循環的換熱裝置,通過專用設備系統向建筑物供熱。技術思路是將軟化水注入換熱裝置,通過換熱裝置將地下深處的熱能導出,再通過地上專用設備系統持續穩定向建筑物供暖,與冷卻水塔等冷源端結合后,還可實現夏季空調制冷,運行示意圖如圖1、圖 2 所示。

1)技術特點

中深層無干擾地巖熱供暖技術最主要的特點是“井下封閉換熱,取熱不取水,對自然環境無干擾”,是《地熱能開發利用“十三五”規劃》加強研發的關鍵技術。該技術不受場地、氣候條件制約,不占用土地,對地下水、土壤等地質環境無影響,具有綠色低碳、安全可靠、無需市政管網接入、可分布式建設、運行成本低等優點。此外,中深層地巖熱克服了淺層土壤源熱泵熱總量小、熱補償不易平衡,長期使用易出現“熱衰減”,造成效率下降、后期運行費用逐漸增加的問題。徹底避免水熱型技術取用地下水、100%同層回灌困難、地下水資源受到嚴格保護的問題。

2)技術適用性

(1)空間范圍:中深層無干擾地巖熱供暖技術利用的是“巖熱型”地熱能,它存在于由地溫梯度(地層溫度隨著深度的增加而升高,地殼平均地溫梯度為 +3℃/100m)自然形成的高溫巖土體中。由于地溫梯度是普遍存在的,因此巖熱型地熱資源也是普遍存在的,只是地溫梯度高低的問題,無需特定的地質勘探,其應用的空間范圍普遍適用。

(2)時間范圍:中深層地熱能主要來自地球內部的熔融巖漿,由地核經地幔對流傳導至地表,以及地殼上部放射性生熱元素的衰變,它們都屬于普遍存在于深部巖石圈中的地球內熱能,相對于人類目前技術能力可開采利用的熱能量級,地球內熱的總量非常豐富。

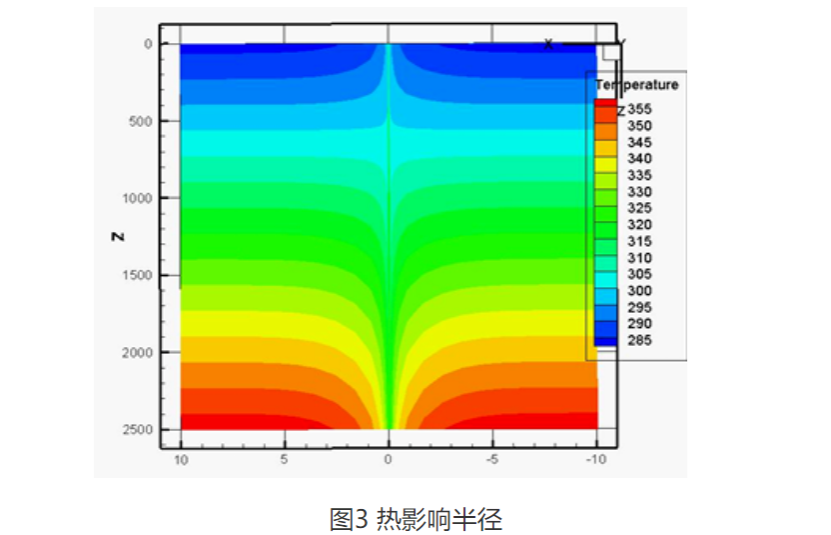

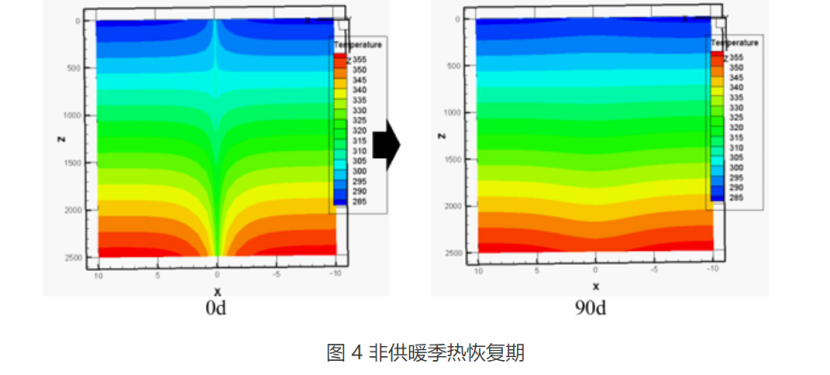

主要研究結論為:中深層地溫恢復期為90 天,因此中深層地巖熱供暖系統的地熱井溫度在非供暖季能夠完全恢復,不會出現熱衰減現象。

數值模擬結果見圖 3、圖 4 所示。

3. 系統配置

1)系統構成和配置

本項目針對姜家灘小學這一特定供熱末端,利用新型可再生能源——中深層無干擾地熱能供暖技術,在通渭縣姜家灘小學中實現清潔無煤化、高效、低成本供暖。該系統主要構成包括室外地巖熱換熱系統和供熱站機房,地下換熱器采用特種鋼材制造,耐腐蝕、耐高溫、耐高壓,壽命與建筑壽命相當(不小于50 年),主機設備壽命不小于 20 年。換熱器孔徑小(200mm),深度在 1000m 以下,對建筑地基無影響,全系統低溫低壓運行,無化學反應,系統穩定可靠、無安全隱患,且系統供熱不受氣候環境、燃氣熱力等外購能源的限制,可完全實現自主化供熱,能效比COP 值可達到 5.0 以上,運行成本較低。

室外地巖熱換熱系統配置見表 1,供熱站機房主要設備配置見表 2。地巖熱機組在冬季提供55/45℃的供暖熱水,機房面積約 60 ㎡,機房凈高≮4.0m。

1)智能控制系統

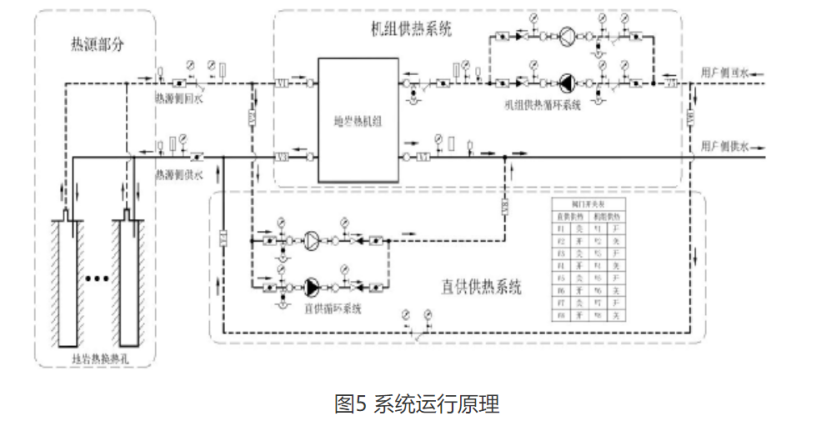

項目設計和建設根據學校供熱需求特征,設計了地熱直供和機組供熱雙模式系統,日常采用機組供熱,供暖季初/末期及寒假期間采用直供模式,從而大大降低了供暖運行費用。教學期間的室內溫度保持在 18~20℃。

系統運行原理圖見圖 5,項目建設地實景圖見圖6。

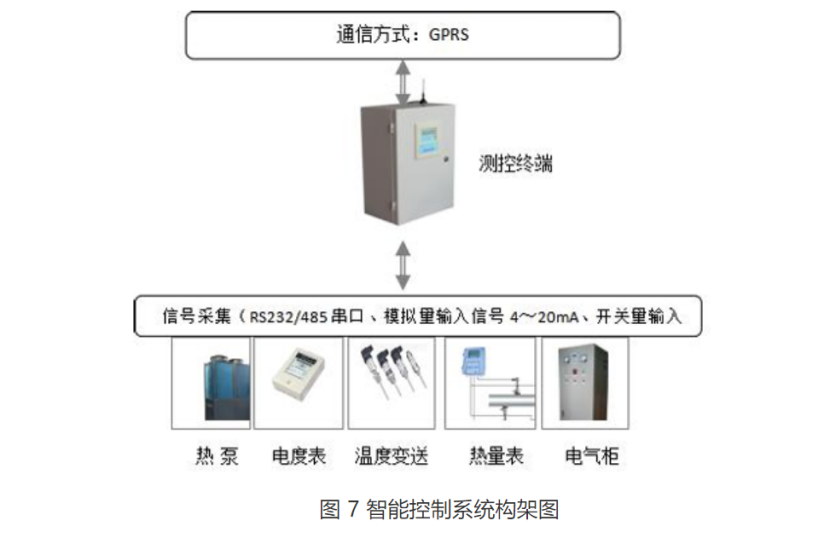

為提高系統能效,降低運行費用,系統采用互聯網技術與自動控制技術結合,實現智能化控制。智能控制系統采用現場設備與采集終端直接通訊,采用GPRS 數據遠程傳輸的方式進行數據采集與傳輸。現場數據采集傳輸終端設備可以實現監測數據實時采集、實時在線,通信采用定時自報、事件加報和預測兼容的工作體制。其主要采集現場的溫度、壓力、流量和熱量等過程檢測信號和設備運行狀態等,實現分散數據的集中采集。測控終端按指定時間間隔定期上報監測數據,現場發生異常狀態,終端主動上報告警信息,保障系統的時效性。軟件定時下發采集命令,采集現場所有測點信息,采集時鐘基準統一為計算機時鐘,保證數據同時性。用戶在需要時,通過軟件下發命令,采集指定測點當前數據。其結構圖如下圖7 所示:

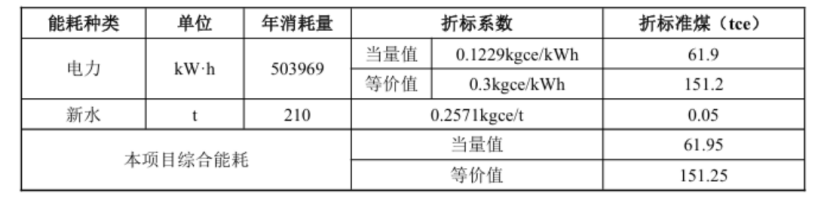

4. 運行情況

該項目正在運行第5 個供暖季,自投運以來,系統工作穩定,運行可靠,調節靈活。截至 2023年 4 月 22日,系統前 4 個供暖季累計消耗電能 503,969kWh,電費單價約 0.5 元/kWh,電費約 25.2 萬元,平均運行成本 0.9 元/㎡·月,遠低于市政供暖5.0 元/㎡·月。每個供暖季前15 天和結束后 20 天,每日早晨采用直供系統供熱約 3h。投運時熱源側、用戶側系統共注水 170t,正常運行后,每個供暖季補水約10t。能源消耗量及綜合能源折標量見表 3,總綜合能耗當量值61.95tce,等價值 151.25tce。

三、經營模式

本項目是定西市通渭縣2017年“全面改薄”項目,既是一項扶貧工程,也是兜底工程。項目總投資金額為444.10萬元,其中申請專項資金95萬元,其余349.1萬元由當地財政支付。

項目設計和建設根據當地的地熱資源與學校供熱需求特征,設計了地熱直供和機組供熱雙模式系統,日常采用機組供熱,供暖季初/末期及寒假期間采用直供模式,從而大大降低了供暖運行費用。教學期間的室內溫度保持在 18~20℃,供暖成本僅為約0.9 元/㎡·月,遠低于當地市政供暖收費標準公共建筑 5.0 元/(㎡·月);極大地節約了校方的資金,獲得了校方好評。

四、效益分析

1.經濟效益

根據不同使用功能、不同供暖時段的建筑,制定不同供熱策略,可有效減少熱能損耗,降低運行費用。如本項目依據節假日、休息天等非正常教學時段和正常教學時段,分別制定了不同控制策略,設定地巖熱系統自控控制運行。非正常教學時段,系統低溫運行,教學時段系統按照供暖需求,正常運行,有效減少了熱能損耗,降低了運行費用。該項目若采用集中供熱,每年的供暖費用約為35 萬元,而采用中深層地巖熱供熱系統每年僅需供暖費 6.3萬元,每年可節約費用支出約 28.7 萬元,經濟效益合理。

2.環保效益

根據當地地熱資源,有針對性地設計直供系統,可有效發揮當地地熱資源優勢,最大程度降低運行費用。如本項目學校在供暖初期和供暖末期采用直供系統供熱在滿足學校、幼兒園供暖需求的情況下,每天僅耗電約80kWh;與燃煤鍋爐相比,采用中深層地熱能供暖技術,一個供暖季(五個月)可節約標準煤 338t、減少 CO2 排放量約 835t、減少 SO2 排放量約 6.76t、減少氮氧排放物約 2.50t、減少粉塵排放量約3.38t,節能減排等環保效益明顯。

五、突出亮點

1. 本項目亮點

本項目采用“井下封閉換熱,取熱不取水,對自然環境無干擾”的“中深層無干擾地熱能供暖技術”進行供暖,具有分時供熱、自動化運行、實現無人值守、流量自平衡、節能高效、綠色低碳、運行費用低等特點。結合小學特定的應用場景,通過充分利用中深層地巖熱的技術特點,以及管網優化實現不同時段不同區域用能的智能化控制和調度,按照區域分布式供熱方案進行總體設計,滿足校園內所有建筑的供暖需求,為師生提供安全舒適的學習工作環境。

項目主要創新點如下:

(1)采用中深層地巖熱井直供系統,設計和實際運行中優先開啟中深層地巖熱井直供系統,可在供暖初期和末期熱負荷較低的階段滿足校園內供熱需求,當供熱中期和極端天氣熱負荷較高時才開啟地巖熱主機,這樣大大降低了主機工作時間,從而降低了運行費用。

(2)輸配水力系統采用大流量、小溫差設計,樓內不再單設泵站。這樣可大大降低水力管網的阻力,增強系統水力的穩定,節能效果更加明顯。系統中動力泵設備的減少,可有效降低設備故障率,進一步提高供熱的可靠度。同時完全避免了由于樓內動力泵低頻噪音對室內辦公、居住造成影響,舒適度也得到了很大提高。

(3)設計了以“互聯網+”、智慧校園等為基礎,由無線智能測量系統、供熱信息管理系統、智能控制調度系統組成的能源綜合管理平臺。使系統能夠更加精準地實現實時調節、調度、管理,提高整個系統對地熱資源的利用率,有效降低供熱耗能,保證了系統可靠、穩定、經濟運行。

2. 中深層無干擾地熱能供暖技術經驗做法

經過近十年的技術儲備和突破,甘肅建材院已申請30 項中深層地熱技術相關專利,編制完成中深層地巖熱供暖技術全國首部規范《中深層地巖熱供熱系統工程技術規范》DB62/T 3144-2018,已在甘肅蘭州、定西、天水、慶陽等地建成投入使用和正在建設的中深層無干擾地巖熱開發利用供暖(熱水)/制冷面積超過 100 萬㎡,在地熱能開發利用領域積累了豐富的科研成果和實踐經驗。

六、問題和建議

1.存在問題

該項目的主要不足之處在于,由于中深層無干擾地熱能供暖技術在甘肅省的應用尚在起步階段,還需要更進一步的研究以推動技術進步,從而使其系統更優化、能效更高。此外,該技術的規模化應用還需政府政策與資金的大力支持,以引導深層無干擾地巖熱供暖技術在全國范圍內的廣泛應用,助力能源轉型發展。

2.推進地熱能開發利用的建議

(1)加大政策支持。建議國家相關部委設立節能減碳等專項資金,對中深層無干擾地巖熱能供暖技術給予一定額度的獎補或基礎設施專項配套資金支持。

(2)樹立典型示范。建議在地熱利用基礎較好的河西地區和中央財政冬季清潔取暖試點城市選取不同的應用領域建設地熱能開發利用示范縣(區),打造一批生態低碳型新能源城市典范。鼓勵政府投資項目、國有企業投資項目優先使用中深層無干擾地巖熱供暖技術。建議相關部門在評定零碳園區和綠色園區時,將清潔能源作為評定條件之一。

(3)開展資源勘查。建議協調自然資源部研究完善地熱能勘查評價方法體系,開展地熱資源勘查,建立完善地熱能資源大數據庫。

(4)強化技術攻關。建議設立地熱能開發利用科技攻關專項,加快突破地熱能多樣開發利用關鍵技術和工藝。鼓勵發展低能耗建筑技術、智慧供能控制技術等,進一步降低地熱能開發利用的初始投資。

(5)布局相關產業。建議協調工信部、住建部等部門,整合國內外地熱相關企業單位,培育集勘察評價、裝備制造、建設施工、技術服務等為一體的地熱能產業鏈條,構建完整的地熱能體系,努力打造具有一定競爭力和比較優勢的新型節能環保產業集群。

上一篇 > 通遼市科爾沁區零碳產業園

下一篇 > 中金數據烏蘭察布零碳算力產業園